Рефераты по геополитике

Рефераты по государству и праву

Рефераты по гражданскому праву и процессу

Рефераты по делопроизводству

Рефераты по кредитованию

Рефераты по естествознанию

Рефераты по истории техники

Рефераты по журналистике

Рефераты по зоологии

Рефераты по инвестициям

Рефераты по информатике

Исторические личности

Рефераты по кибернетике

Рефераты по коммуникации и связи

Рефераты по косметологии

Рефераты по криминалистике

Рефераты по криминологии

Рефераты по науке и технике

Рефераты по кулинарии

Рефераты по культурологии

Рефераты по зарубежной литературе

Рефераты по логике

Рефераты по логистике

Рефераты по маркетингу

Рефераты по международному публичному праву

Рефераты по международному частному праву

Рефераты по международным отношениям

Рефераты по культуре и искусству

Рефераты по менеджменту

Рефераты по металлургии

Рефераты по муниципальному праву

Рефераты по налогообложению

Рефераты по оккультизму и уфологии

Рефераты по педагогике

Рефераты по политологии

Рефераты по праву

Биографии

Рефераты по предпринимательству

Рефераты по психологии

Рефераты по радиоэлектронике

Рефераты по риторике

Рефераты по социологии

Рефераты по статистике

Рефераты по страхованию

Рефераты по строительству

Рефераты по схемотехнике

Рефераты по таможенной системе

Сочинения по литературе и русскому языку

Рефераты по теории государства и права

Рефераты по теории организации

Рефераты по теплотехнике

Рефераты по технологии

Рефераты по товароведению

Рефераты по транспорту

Рефераты по трудовому праву

Рефераты по туризму

Рефераты по уголовному праву и процессу

Рефераты по управлению

Реферат: Социальная психология в системе наук. Социальная перцепция

Реферат: Социальная психология в системе наук. Социальная перцепция

Введение

Социальная психология является относительно молодой гуманитарной наукой, динамично развивающейся в последнее время. Социально-психологические знания имеют богатейшую и интереснейшую историю и широкое прикладное значение в самых различных областях жизни современного общества.

Социальная психология - наука, изучающая механизмы и закономерности поведения и деятельности людей, обусловленные их включенностью в социальные группы и общности, а также психологические особенности этих групп и общностей

Психология обычно понимается как наука о человеческом поведении, а социальная психология – как раздел этой науки, имеющий дело с человеческим взаимодействием. Первостепенной задачей науки полагается установление общих законов путем систематического наблюдения. Социальными психологами такие общие законы разрабатываются для описания и объяснения человеческого взаимодействия. Это традиционное видение научного закона повторяется в том или ином виде во всех фундаментальных трактовках целей и задач психологической науки. DiRenzo (1966) пишет, что “полное объяснение” в поведенческих науках - это такое объяснение, которое наделено статусом неизменного закона» (p.11). Krech, Crutchfild и Ballachey (1962) подчеркивают, что «вне зависимости от того, интересует нас социальная психология как фундаментальная или прикладная наука, она основывается на определенном наборе научных принципов» (p. 3). Jones и Gerard (1967) вторят этой точке зрения: «Наука стремится понять факторы, которые определяют стабильные связи между явлениями» (p. 42). По выражению Миллса (Mills, 1969), «социальные психологи хотят раскрыть причинные связи с тем, чтобы установить основные принципы, который объяснят социально-психологические феномены»

Само сочетание слов «социальная психология» указывает на специфическое место, которое занимает эта дисциплина в системе научного знания. Возникнув на стыке наук — психологии и социологии, социальная психология до сих пор сохраняет свой особый статус, который приводит к тому, что каждая из «родительских» дисциплин довольно охотно включает ее в себя в качестве составной части. Такая неоднозначность положения научной дисциплины имеет много различных причин. Главной из них является объективное существование такого класса фактов общественной жизни, которые сами по себе могут быть исследованы лишь при помощи объединенных усилий двух наук: психологии и социологии. С одной стороны, любое общественное явление имеет свой «психологический» аспект, поскольку общественные закономерности проявляются не иначе как через деятельность людей, а люди действуют, будучи наделенными сознанием и волей. С другой стороны, в ситуациях совместной деятельности людей возникают совершенно особые типы связей между ними, связей общения и взаимодействия, и анализ их невозможен вне системы психологического знания

1.Структура социальной психологии

В данном контексте под структурой понимается строение социальной психологии, взаиморасположение и связь основных составляющих ее частей. Структура социальной психологии в каждый исторический период ее развития, в том числе и современное состояние, является результатом взаимодействия двух принципиально различных (даже противоположных), но тесно связанных процессов: дифференциации, т. е. дробления, разделения социальной психологии, и интеграции ее с другими (не только психологическими) отраслями науки.

Дифференциация социальной психологии происходит по многим направлениям, однако главные тенденции прослеживаются в следующем:

Ведущая ориентация на теоретический, эмпирический (в частности, экспериментальный) или практический анализ порождает соответственно теоретическую, эмпирическую (или экспериментальную) и практическую социальную психологию. Эти взаимосвязанные части социальной психологии по-разному реализуют основные функции науки. Если теоретическая социальная психология призвана объяснять природу социально-психологических явлений и прогнозировать их динамику в определенных социальных условиях, то эмпирическая социальная психология точно описывает эти явления, раскрывает внутренние закономерности их функционирования и развития. Практическая же социальная психология разрабатывает и реализует программы оптимизирующего воздействия на те же явления, т. е. должна управлять ими. Они различаются и тем, чем приходится оперировать, что должно получиться в результате и др.

Дифференциация социальной психологии, особенно практической, произошла в ходе ее приложения к различным сферам общественной жизни человека и его общностей. В результате к настоящему времени сформировалась промышленная социальная психология, социальная психология сельского хозяйства, торговли,

образования, семьи, науки, массовых коммуникаций, спорта, искусства и др. Этот процесс интенсивно продолжается в сферах политики, экономики, рекламы, культуры в целом (не только искусства) и т. д.

Социальная психология дифференцировалась также в процессе исследования основных видов жизнедеятельности человека. Сложились такие ее части, как социальная психология труда, познания (в том числе учения), творчества, общения, игры и т. п. В свою очередь из ведущей части — социальной психологии труда — образовались различные виды трудовой деятельности; отдельные из них стали заметными отраслями в современной психологии:

социальная психология управления, руководства, предпринимательства и т. д. Данное основание дифференциации содержит в себе огромный потенциал дальнейшей спецификации социальной психологии.

Любая дифференциация социальной психологии может рассматриваться как относительно условная. Например, социальная психология торговли как отрасль одновременно изучает торговлю, с одной стороны, как сферу общественной жизни людей и становится тем самым в один ряд с промышленной социальной психологией и другими, а с другой — как вид деятельности людей (продажа товаров), исследуя частный вид труда. То же самое можно сказать о социальной психологии управления, которая изучает и управленческий труд, и управление как сферу общественной жизни людей.

Строение современной социальной психологии, особенно исследовательской, будет неполным, если не представить ее дифференциацию по основным объектам исследования. В результате ее структуру составляет социальная психология личности, психология взаимодействия, в том числе отношений и общения (т. е. объект исследования — система «личность-личность»), психология малых групп, межгрупповых отношений и взаимодействий («группа—группа»), больших социальных групп и массовых психических явлений. Названные пять разделов социальной психологии логично было бы дополнить исследованиями таких важных объектов, как:

«личность—малая группа», «личность-большая группа», «малая группа—большая группа»; однако выделения соответствующих им разделов не произошло из-за «промежуточного» характера указанных объектов, которые исследуются в контексте вышеперечисленных основных разделов. Чрезвычайно медленно формируется и такой раздел, который можно было бы назвать как «Психология общества», т. е. в нем общество в целом должно рассматриваться как качественно специфический объект по сравнению с большими социальными группами. Этот процесс затруднен прежде всего потому, что в исследовании такого объекта теряется специфика социально-психологического метода в сравнении с социологическим. Общество как объект исследования относится пока, скорее, к социологии, чем к социальной психологии.

В данной главе структура социальной психологии представлена разделами, соответствующими основным объектам ее исследования, и дополненными вводной теоретической и заключительной частями, посвященными некоторым прикладным социально-психологическим отраслям -политической, экономической и этнической психологии, — выбор которых определяется более высокой степенью их разработанности.

Структурирование современной социальной психологии невозможно понять, не рассмотрев интеграционных процессов, в которые она включена. Это относится прежде всего к интеграции социальной психологии с многочисленными психологическими отраслями, на «стыке» которых возникла большая совокупность социально-психологических направлений исследования, постепенно оформившихся в относительно самостоятельные подотрасли -части социальной психологии. Этот «контур» (или уровень) интеграции можно обозначить как внешний социально-психологический. Социальная психология личности, например, сформировалась как результат интеграции социальной психологии с психологией личности, социопсихо-лингвистика — социальной психологии с психолингвистикой, социально-педагогическая психология — социальной и отрасли образовались социальные психологии: труда, управления, спорта, педагогической психологии и т. д. Как смежные психологические искусства, социально-историческая и социально-политическая психология, психология межнациональных отношений. Этот интеграционный процесс продолжается — в настоящее время идет интенсивное формирование социально-экономической и социально-экологической психологии.

Таким образом, описанные ранее части социальной психологии, которые разделились и влились в различные сферы общественной жизни и виды жизнедеятельности человека, дифференцировались именно в «зонах» интеграции социальной психологии с другими психологическими отраслями. В этом смысле процессы дифференциации и интеграции социальной психологии, несмотря на их полярность, тесно взаимосвязаны.

Интеграционные процессы характерны и для самой социальной психологии — это внутренний социально-психологический «контур» интеграции. Проявляется он в объединении теоретического, эмпирического и практического методов анализа социально-психологических данных, в одновременном изучении различных социально-психологических объектов (например, личности в группе, личности и малых групп в организации, малых групп в контексте больших социальных групп и т. п.). Наиболее очевидным направлением внутренней интеграции социальной психологии является объединение ее частей, дифференцировавшихся по сферам общественной жизни и видам жизнедеятельности людей; В результате возникло и продолжает появляться множество интегрированных научных направлений, например: психология руководства педагогическим коллективом (на стыке социальной психологии управления и социальной психологии образования ведутся исследования под руководством Р.Х. Шакурова), психология руководства научным коллективом (М.Г. Яро-шевский), социальная психология творчества инженеров (Э.С. Чугунова), психология познания в процессах общения (Ю.К. Корнилов) и т. д.

2.ПОНЯТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПЕРЦЕПЦИИ

Возникновение и успешное развитие межличностного общения возможно лишь в том случае, если между его участниками существует взаимопонимание. То, в какой мере люди отражают черты и чувства друг друга, воспринимают и понимают других, а через них и самих себя, во многом определяет процесс общения, отношения, складывающиеся между партнерами, и способы, с помощью которых они осуществляют совместную деятельность. Таким образом, процесс познания и понимания одним человеком другого выступает как обязательная составная часть общения, условно она может быть названа перцептивной стороной общения.

Социальная перцепция — одно из наиболее сложных и важных понятий социальной психологии. Можно даже утверждать, что оно является одним самых значительных вкладов социальной психологии в современную и перспективную психологию Человека.

Его близость к общепсихологическому понятию «перцепция» ограничивается названием, самыми общими житейскими смыслами и тем, что и то и другое имеет отношение к механизмам и феноменам восприятия человеком различных явлений. На этом сходство исчерпывается. Перцепция — теоретическое понятие, характеризующее искусственно выделенный фрагмент целостного процесса познания и субъективного осмысления человеком Мира. Социальная перцепция — сложное, многосоставное понятие, пытающееся объяснить уникальное явление познания и понимания людьми друг друга.

Понятие «социальная перцепция» включает все то, что в общепсихологическом подходе принято обозначать различными терминами и изучать отдельно, пытаясь затем из кусочков слепить целостную картину психического мира человека:

—

собственный процесс восприятия наблюдаемого поведения;

— интерпретацию воспринимаемых в терминах причин поведения и ожидаемых последствий;

— эмоциональную оценку;

— построение стратегии собственного поведения.

Это положение вещей давно осмыслено социальными психологами, и сегодня принято считать, что термины «социальная перцепция» и «перцепция» соотносятся друг с другом приблизительно как метафора с реальным явлением: «Тот факт, что за восприятием внешнего облика другого человека стоит формирование представления о его психологических характеристиках, о поведенческом облике, заставляет согласиться с тем, что понятие «перцепции» употребляется в данном случае скорее метафорически, чем в его точном психологическом значении» (Г.М. Андреева).

Однако возможны и другие интерпретации данного факта. Социальная психология как более молодая научная дисциплина, в меньшей степени отягощенная классическими традициями, в данном случае смогла создать и в определенной степени проработать понятие другого, нового типа. Понятие, плохо доступное изучению все теми же классическими методами, но дающее представление о целостном фрагменте психической жизни человека. Кроме того, обладающее большим потенциалом с точки зрения социально-психологической практики коррекции и развития общения людей.

Рассмотрим, как в общем виде разворачивается процесс восприятия одним человеком (назовем его наблюдателем) другого (наблюдаемого). В наблюдаемом доступны для восприятия лишь внешние признаки, среди которых наиболее информативными являются внешний облик (физические качества плюс «оформление» внешности) и поведение (совершаемые действия и экспрессивные реакции). Воспринимая эти признаки, наблюдатель определенным образом оценивает их и делает некоторые умозаключения (часто бессознательно) о психологических свойствах партнера по общению. Сумма приписанных свойств дает необходимую возможность сформировать определенное отношение к наблюдаемому, которое чаще всего носит эмоциональный характер и располагается в пределах континуума «нравится — не нравится». На основании предполагаемых психологических свойств наблюдатель делает определенные выводы относительно того, какого поведения можно от наблюдаемых ожидать. Опираясь на эти выводы, наблюдатель строит стратегию поведения по отношению к наблюдаемому. Очень емко суть процесса социального познания охарактеризовал С.Л. Рубинштейн: «В повседневной жизни, общаясь с людьми, мы ориентируемся в их поведении, поскольку как бы «читаем» его, то есть расшифровываем значение его внешних данных и раскрываем смысл получающегося таким образом текста в контексте, имеющем свой внутренний, психологический план».

Поясним сказанное на примере. Человек, стоящий поздним вечером на автобусной остановке, замечает приближающегося пешехода. Тот одет в темную одежду, держит руки в карманах и двигается быстрой, решительной походкой. Если стоящий на остановке человек спокоен и уверен в себе, он может подумать приблизительно так: «Этот человек, видимо, замерз и очень спешит. Наверное, опаздывает домой или на свидание. Сейчас он спокойно пройдет мимо». Подумав подобным образом, наблюдатель спокойно продолжит свое ожидание.

Если же человек на остановке встревожен или мнителен, он может рассудить по-другому: «Почему у него руки в карманах? Как он быстро надвигается на меня! У него может быть худое на уме. Вид больно подозрительный...» Подумав таким образом, человек скроется в тень («от греха подальше»).

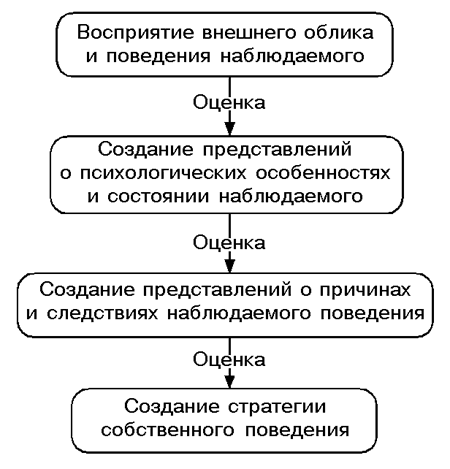

Весь описанный выше процесс социальной перцепции может быть представлен в виде схемы:

Таким образом, социальная перцепция — это важный психологический процесс, ответственный за осуществление человеком определенного социального поведения. Он включает восприятие внешних признаков человека, соотнесение их с его личностными характеристиками, интерпретацию и прогнозирование на этой основе его поступков. Социальная перцепция обеспечивает взаимодействие людей, во многом определяет характер человека, так как поведение, возникшее в результате процессов восприятия и интерпретации, служит началом перцептивных процессов для его партнера. Так, шаг за шагом выстраивается взаимодействие.

По сути дела, результаты субъективной оценки партнера служат основой для построения поведения по отношению к нему. Партнер в свою очередь строит поведение, анализируя поведение и внешние проявления, которые предоставил ему наблюдатель. Если сформулировать этот наукообразный текст совсем просто, то как аукнется, так и откликнется. Мы сами формируем отношение к нам других людей. Социальная психология в очередной раз выступила в роли научного обоснования расхожего знания.

Естественно, возникает вопрос: от чего зависит, чем определяется эффективность процесса социальной перцепции? Традиционно принято выделять три составляющие социально перцептивного процесса: субъект, объект и ситуация восприятия — и искать факторы эффективности внутри каждого из них. Надо сказать, что, используя эти составляющие, социальные психологи сами себя загоняют в ловушку, так как совершенно очевидно, что любой момент человеческого общения есть процесс субъект-субъектный: ни в какой ситуации партнер по общению не может находиться в позиции объекта и в качестве наблюдаемого лица он все равно остается «лицом», то есть субъектом. Поступим проще, выделим в качестве составляющих социальной перцепции партнера-наблюдателя, партнера-наблюдаемого и ситуацию (контекст).

СТРУКТУРА

ПЕРЦЕПТИВНОГО ПРОЦЕССА

Наблюдатель: особенности и источники ошибок

Каждый из структурных компонентов является «узким местом» с точки зрения адекватности процесса социальной перцепции, можно даже сказать — ее эффективности. И каждый можно проанализировать именно с этой точки зрения. Правда, сначала необходимо определиться с понятием эффективности. Что означает словосочетание «социальная перцепция прошла успешно»? Часто в качестве критерия предлагается использовать такой подход: если это помогло людям сработаться, вместе выполнить задачу, значит, социальная перцепция была адекватной. Но, думается, этого недостаточно.

Давайте обратимся к понятию замысла, которое в данном случае соотнесено с наблюдаемым. И это логично: занимая в акте социальной перцепции более пассивную, на первый взгляд, позицию, именно наблюдаемый является автором сообщения. В качестве текста выступают его внешний облик и поведение, а в качестве замысла — истинное внутреннее состояние, чувства и намерения, которые должен воспринять и понять наблюдатель. Критерием эффективности будет адекватное этому замыслу поведение наблюдателя.

Что же может помочь наблюдателю построить такое поведение? Перечислим основное.

· Высокий культурный уровень, позволяющий на основе собственного или присвоенного опыта интерпретировать внешние проявления людей в их соотношении с личностными особенностями: «Знаю, что за этим может стоять».

· Высокий рефлексивный уровень, позволяющий развести свои профессиональные, возрастные, этнические и другие предубеждения и установки и реальные основания поведения, демонстрируемого наблюдаемым: «Я знаю, что надо посмотреть на эту ситуацию шире, чем я обычно привык это делать».

· Высокий интеллектуальный уровень, позволяющий отойти от эгоцентрической позиции в оценке действий наблюдаемого: «За внешним сходством моего и его поведения могут стоять различные причины».

· Высокий уровень личностной зрелости, позволяющий развести свои собственные проблемы и процессы интерпретации поведения другого человека: «Мой партнер и мои чувства по отношению к нему — это не одно и то же».

· Обширный репертуар поведенческих реакций, позволяющий реализовать адекватное данной ситуации общения поведение: «Я знаю, как вести себя именно в этой ситуации».

В социальной психологии область изучения свойств наблюдателя, влияющих на адекватность восприятия, достаточно широко проработана. (И это несмотря на то, что серьезных, систематических исследований велось и ведется очень мало и многие предположения не подтверждаются экспериментально.) Исследованию подвергнуты различные качества наблюдателя: пол, возраст, профессия, личностные особенности, самооценка и т.д. Выявлены некоторые возрастные особенности развития социально перцептивных процессов. Так, у детей сначала формируется способность к распознаванию экспрессии наблюдаемого лица по мимике, затем — по жестам, а умение интерпретировать чувства через особенности построения отношений формируется лишь в подростковом возрасте. Для дошкольников важную роль в процессах восприятия играет «оформление» облика. Так, любой человек в белом халате вызывает у ребенка, пережившего неприятные ощущения на приеме у врача, один и тот же тип поведения. А.А. Бодалев в своей книге приводит данные о влиянии профессии на особенности восприятия. Например, педагоги, воспринимая и интерпретируя другого человека, больше всего ориентируются на его речь (даже более узко — на ее грамотность), а хореографы и спортивные тренеры — на физические данные.

Существенно влияют на результат социальной перцепции психологические особенности наблюдателя. Е. Мелибруда назвал образ «Я» и самооценку психологическим фундаментом, на котором базируются различные факторы, влияющие на взаимоотношения людей: «Я имею в виду те мысли, оценки, суждения и убеждения относительно самого себя, которые имеют отношение как бы к тем внешним, видимым проявлениям личности, о которых человек может спокойно говорить. Я подразумеваю также и оценки, которые человек выносит своим, скрытым от других, но доступным ему самому особенностям, и те ощущения, которые он до конца не осознает, но которые беспокоят и волнуют его. Нередко именно эти элементы образа «Я», от которых человек хочет избавиться, вытеснить их или вовсе забыть, становятся источником трудностей и проблем в восприятии и понимании окружающих людей».

Более подробно о влиянии психологических свойств наблюдателя на процесс социальной перцепции мы поговорим, анализируя механизмы восприятия и понимания людьми друг друга.

Наблюдаемый: важнейшие источники информации

Наблюдаемый — автор сообщения, которое предстоит воспринять, понять, интерпретировать наблюдателю, — давно является объектом пристального внимания социальных психологов. Как происходит считывание текста? Какие характеристики внешности и наблюдения наиболее важны с точки зрения восприятия и понимания? Какие психологические особенности стоят за этими характеристиками и откуда это известно наблюдателю?

В момент восприятия наблюдаемый предстает для наблюдателя в качестве некоторой совокупности социально значимых признаков, с помощью которых в той или иной культуре традиционно транслируются психологические свойства и состояния. Признаки, или, как их еще принято называть, «перцептивные крючки», которые для данного человека являются известным социальным шифром. Значение большинства из них расшифровали для него родители и другие близкие люди, некоторые — он сам, иные он присвоил в процессе общения с образцами своей культуры. Эти «крючки» частично интернациональны: их трактовка практически одинакова в различных культурах и сообществах. В своей основе это те признаки, которые расшифровывают нам базовые эмоции человека: радость, страх, боль и т.д. Остальные, а их большинство, имеют «местное значение»: рождены определенной этнической, социальной или даже профессиональной группой. Для их правильной интерпретации важно знать культуру той или иной группы, лучше — быть включенным в нее с рождения.

Какие же признаки — «крючки» наиболее важны для восприятия человека? При ответе на этот вопрос мы будем вынуждены опираться в основном на европейские и американские исследования, экстраполируя результаты на российскую среду, так как отечественных исследований в этой области очень мало.

Человеческое лицо — наиглавнейший источник информации о воспринимаемом человеке. При этом из всех параметров для нас важнейшими являются мимика и глаза. Микродвижения мимических мышц лица способны передать широкую гамму чувств и переживаний. Наиболее важную и «честную» информацию мимика дает о состояниях человека: он весел, печален, зол, тревожен. В плане же трансляции устойчивых черт личности ее возможности весьма ограничены.

О глазах как «зеркале души» сказано достаточно. Отметим лишь, что сами по себе глаза (с материалистической точки зрения) невыразительны. Таковыми их делают все те же микродвижения мимических окологлазных мышц. Но делают это виртуозно, и столь же виртуозна наша способность воспринимать и интерпретировать эти движения. Вот только некоторые, культурно закрепленные интерпретации.

Прямой взгляд. Исследования показывают, что человек способен без дискомфорта воспринимать прямой взгляд партнера по общению не более трех секунд. «Право на длительный прямой взгляд» в культуре соотнесено со статусом и властью человека: чем они больше, тем дольше человек может смотреть «в лоб». Субъективно прямой взгляд воспринимается:

— как

вызов;

— как предложение к сокращению личностной дистанции в общении.

Отказ от контакта глазами. Субъективно расценивается наблюдателем как наказание или способ манипуляции.

«Невидящие глаза». Субъективно воспринимаются как показатель агрессивных намерений, угроза или защитная (как правило, тоже агрессивная) реакция.

Говоря о лице, как не вспомнить о физиогномике, древней науке, «умеющей» читать человека, его особенности, прошлое, настоящее и будущее по конфигурации черт лица. Одна из первых физиогномических систем появилась в Китае в III веке до н.э. В соответствии с ней лицо делилось на три зоны: от подбородка до кончика носа, от кончика носа до бровей, от бровей до границы лба. Верхняя зона считалась выразителем умственных способностей человека, а также условий его жизни в детстве. Средняя зона свидетельствовала о силе и подвижности духа, самоконтроле и считалась наиболее информативной в применении к людям от 35 до 55 лет. Нижняя зона говорила о способности к привязанностям, возможности успеха в жизни. По мнению создателей, она лучше всего «читается» в пожилом возрасте. Для чтения лица было разработано более 100 карт.

До нашего времени физиогномика дошла в невероятно упрощенном, анекдотическом варианте. Она приняла вид расхожих сентенций — предрассудков, не имеющих под собой серьезных оснований: «большой подбородок — властный характер», «узкие губы — холодность», «большой лоб — признак ума» и т.п. Правда, беспочвенность не мешает им жить и управлять нашим восприятием. Конечно, «высоколобые» от этого не приобретают дополнительных интеллектуальных возможностей, но их восприятие людьми вполне может определяться этим признаком внешности.

Вот пример «из нашей жизни». Если сравнить фотографии В.И. Ленина с его стилизованными изображениями на орденах, плакатах и даже в скульптуре, мы увидим полное несоответствие формы подбородка. В жизни у него был достаточно узкий подбородок, соответствующий овальному типу лица. В образчиках идеологического искусства он приобретал явно скандинавские черты. Видимо, таким образом укреплялась вера народа в непреклонную волю руководящих лидеров. Физиогномические верования современного человека активно используются в рекламных образах, при создании имиджа политических лидеров и т.д.

Жесты и позы человека

В

послевоенные годы довольно популярным направлением исследований в социальной психологии

было создание каталогов жестов и поз, типичных для той или иной культуры.

Вот некоторые примеры экспрессивных жестов, имеющих универсальную трактовку в европейской

культуре:

— пальцы,

сведенные кончиками вместе, — стыд, покорность, смирение;

— палец, зажатый ладонью другой руки, — самоободрение;

— различные «почесывания» головы — нерешительность, неготовность.

О позах как средстве выражения экспрессии написано в последние годы очень много. Подчеркнем лишь, что лучше всего изучен набор поведенческих реакций (поз, жестов), которые выражают отношение к партнеру по следующим параметрам: избегание — приближение, открытость — закрытость, доминирование — подчинение. Например, о близости или формальности контактов говорит физическая дистанция общения. Американский антрополог и психолог Э. Холл для своей культуры разработал некоторые физические нормативы дистанции, соответствующие отношениям различного типа:

— интимная

дистанция — 0 — 30 см;

— личная дистанция — 30 — 120 см;

— социальная дистанция — 120 — 360 см;

— публичная — 360 см и более.

Походка человека

В русском языке есть множество определений походки, которые прямо указывают на род занятий, психологическое состояние и даже психологические особенности ее исполнителя: развязная, усталая, окрыленная, утонченная, уверенная. Помните: «Шаркающей кавалерийской походкой...». Из исследований известно, что самая «тяжелая» походка — при гневе, самая большая длина шага — при гордости (Ю. Крижанская, В. Третьяков). Страдающий человек практически не размахивает руками, а счастье делает походку легкой, шаг — частым.

В походке много индивидуального, неповторимого: «Я милого узнаю по походке». Добавим — близких людей мы узнаем даже по стуку каблуков. Но вместе с тем при всей своей индивидуальности походка несет культурно значимую, всеобщую информацию о состоянии человека, его поле, возрасте.

Голос и речь человека

С одной стороны, каждый человек обладает уникальным, неповторимым набором голосовых и речевых особенностей: интонация в сочетании с громкостью и длиной фраз, характерные паузы и вкрапления в речь... С другой стороны, очень многие параметры голоса несут социально значимую информацию, помогающую «расшифровывать» его владельца в ситуации общения.

Громкость голоса отражает то, насколько человек владеет пространством общения. Субъективно громкий голос ассоциируется с такими чертами человека, как уверенность, социальная смелость, компетентность.

Паузы — еще один показатель уверенности. Отсутствие пауз часто интерпретируется как тревожность, неуверенность в своих словах. Пауза — известное средство управления разговором, манипулирования состоянием человека.

Темп речи связывается с темпераментом (что достаточно справедливо), реже чутким наблюдателем он используется для диагностики физического состояния человека. Важный аспект общения — сочетание темпов речи собеседников. Замедляя или ускоряя темп собственной речи, можно активно влиять и на разговор, и на состояние собеседника.

Форма рта при разговоре. Важный показатель энергосостояния наблюдаемого. Особенно — с точки зрения контроля над собой, собранности—распущенности и др. Очень интересный речевой оборот русского языка — «зажатый голос». По сути дела, он включает достаточно объемную характеристику человека, его настроя, состояния.

Перцептивные ситуации

Итак, воспитываясь в определенней культурной и национальной среде, ребенок усваивает набор экспрессивных средств, с помощью которых среди взрослых принято выражать свои состояния и желания, и одновременно учится «считывать» с поведения и внешности других людей признаки, с помощью которых можно их понять и оценить. Естественно, что при этом наиболее полно, точно воспринимаются те особенности другого, которые «встроены» в цели и задачи общения, обладают ценностью для самого наблюдателя. Результат процесса социальной перцепции определяется тем, как была воспринята и интерпретирована наблюдателем ситуация, в зависимости от этого им будет применен тот или иной механизм социального познания.

В современной социальной психологии выделено и изучено несколько механизмов социального познания, которые могут быть разнесены по трем группам в соответствии с социальной ситуацией, в которой они обычно используются.

· Ситуация 1 — ролевого, межгруппового взаимодействия, в которой партнер воспринимается как носитель определенной роли, принадлежащий к некой социальной группе. В этой ситуации, как правило, ставится задача присвоения ему определенных признаков, на основе которых может быть построен поверхностный, первичный контакт. Ситуация может быть определена как монологическая, объектная, так как другой человек воспринимается здесь сквозь призму социально выработанных ролевых и межгрупповых представлений, обобщений. Механизмы восприятия, соответствующие этой задаче, — схемы первого впечатления, стереотипизация, физиогномическая редукция, внутригрупповой фаворитизм.

· Ситуация 2 — межличностного взаимодействия, требующая не просто категоризации воспринимаемого, соотнесения его с определенной группой или ролью, но и понимания, установления доверительных отношений в процессе общения или совместной деятельности. Ситуация может быть определена как диалогическая, ориентированная на взаимопонимание. Механизмы понимания — идентификация, эмпатия, аттракция, социальная рефлексия.

· Ситуация 3 — достаточно специфическая, связанная с возникновением непонимания партнера, прежде всего того, с которым предполагается установить определенные отношения или наладить совместную деятельность. Непонимание предполагает анализ причин поведения, соответственно механизм социального познания, применяемый в такой ситуации, — причинно-следственное приписывание, или каузальная атрибуция.

Обратимся к более подробному описанию этих механизмов.

МЕХАНИЗМЫ

СОЦИАЛЬНОГО ПОЗНАНИЯ

Схемы первого впечатления

Социальная перцепция — достаточно разработанная область социально-психологического знания, особенно в вопросах, связанных с формированием первого впечатления о человеке. Если в процессе длительного общения отношения людей становятся близкими, с трудом поддающимися какой-то схематизации, то на первых этапах основная роль отводится различным устойчивым схемам восприятия поступков и чувств другого человека.

Остановимся на анализе типовых схем социального восприятия. В их основе лежит хорошо известный «эффект ореола»: если первое впечатление о человеке в общем позитивно, наблюдатель склонен его переоценивать, если негативно — недооценивать. Действие первого впечатления, создавшего «ореол», может быть весьма продолжительным: год-полтора при достаточно интенсивном общении. Ю. Крижанская и В. Третьяков выделяют три основных фактора, ответственных за возникновение оценочной ошибки при формировании первого впечатления: превосходство, привлекательность, сходство. Соответственно они выделяют и три схемы формирования первого впечатления. Каждая схема «запускается» определенным фактором, так или иначе присутствующим в ситуации знакомства: фактором прево-сходства, фактором привлекательности партнера и фактором сходства воспринимаемого лица с наблюдателем.

Первая схема социального восприятия начинает работать в ситуации неравенства партнеров (точнее, когда наблюдатель ощущает превосходство партнера по какому-то важному для него параметру — уму, росту, материальному положению и т.п.). Суть происходящего дальше состоит в том, что наблюдатель оценивает наблюдаемого значительно выше и по остальным значимым параметрам. Иначе говоря, происходит общая личностная переоценка. Умный (с точки зрения наблюдателя) человек становится и весьма порядочным, и ответственным, и хорошим собеседником, и... При этом чем неувереннее чувствует себя наблюдатель в данный момент, в данной ситуации, тем быстрее запускается эта схема. Так, в экстремальной ситуации люди часто готовы доверять тем, кого не стали бы слушать в спокойной обстановке.

В 80-х годах по Москве, пребывающей в состоянии дефицита, прокатилась волна мошенничеств. К иногородним людям, приезжающим в Москву с большими суммами наличных денег в надежде «достать» мотоцикл, машину, ковер, бытовую технику и томящимся в бесконечных очередях, подходили изящные, уверенные люди в хорошей одежде (или спецодежде магазина) и с достоинством предлагали помощь в приобретении товара за соответствующую мзду. После согласия горе-покупателей они забирали деньги и спокойно скрывались за дверями «Служебный вход». Естественно, что ни их, ни денег горе-покупатель больше не видел. Когда в милиции им задавали вопрос: «Как же вы могли отдать деньги неизвестно кому?», пострадавшие пожимали плечами, поминали гипноз и всякую магию. Однако дело здесь не в магии, а в социально-психологическом «фокусе», который выкидывает с неуверенным человеком фактор превосходства.

Вторая схема связана с восприятием партнера как чрезвычайно привлекательного внешне. Ошибка привлекательности состоит в том, что внешне приятного человека люди склонны переоценивать по другим важным для них психологическим и социальным параметрам. Так, в экспериментах Бершайда и Уостера показано, что более красивых по фотографиям людей оценивают как более уверенных в себе, счастливых и искренних, а красивых женщин мужчины склонны считать более заботливыми и порядочными. Согласитесь, экспериментальные данные в чем-то противоречат расхожим идеям, которые распространены в бытовом сознании: красивые женщины и (особенно) мужчины чаще всего эгоистичны и не очень умны. Видимо, наши естественные психологические реакции на физическую привлекательность расходятся с тем, что мы же вещаем от имени «народной мудрости».

И еще один интересный момент. Имеют ли такие приписывания под собой основания? Может быть, естественная реакция мудра, а так называемая вековая мудрость завистлива? Вот мнение по этому поводу известного исследователя М. Снайдера: «...люди с привлекательной внешностью могут на самом деле начать вести себя дружелюбно, мило и общительно, но не обязательно потому, что они обладают такими чертами личности, а потому что поведение других порождает и поддерживает формы поведения, которые считаются проявлением этих черт». Итак, применяя схему, содержащую ошибку по фактору привлекательности, наблюдатель может считать себя очень прозорливым, так как своим отношением к симпатичному человеку стимулировал его к проявлению разных положительных черт, которыми он по сути своей не обладает.

Третья схема восприятия партнера запускается его сходством с наблюдаемым. Ошибка восприятия состоит в данном случае в том, что людей, которые хорошо относятся к человеку или разделяют какие-то важные его идеи, он склонен оценивать выше и по прочим психологическим показателям. Иначе говоря, люди, близкие мне по убеждениям, в целом лучше людей, исповедующих другие, противоположные взгляды. На этом свойстве социального восприятия построены самые знаменитые приемы манипулятивного общения, например, «правило трех «да»: если человек в разговоре три раза подряд ответил на вопросы «да» (пусть самые простые), ты можешь рассчитывать на его большую благосклонность при решении принципиальных вопросов. На этом же построена и замечательная универсальная формула взаимопомощи и сотрудничества Маугли: «Мы с тобой одной крови, ты и я».

Стереотипизация

Стереотип — это устойчивый образ или устойчивое представление о каких-либо явлениях, людях, событиях, свойственное представителям той или иной социальной группы. Стереотипизация — процесс формирования впечатления о воспринимаемом человеке на основе выработанных группой стереотипов.

Разные социальные группы, реальные (нация) или идеальные (профессиональная группа) вырабатывают стереотипы, устойчивые объяснения определенных фактов, привычные интерпретации вещей. Это вполне логично, так как стереотипизация — необходимый и полезный инструмент социального познания мира. Он позволяет быстро и на определенном уровне достаточно надежно категоризовать, упрощать социальное окружение человека. Сделать его понятным, а следовательно, прогнозируемым.

Таким образом, селекция, ограничение, категоризация огромной массы социальной информации, ежеминутно обрушивающейся на человека, — когнитивная основа стереотипизации. Оценочная поляризация в пользу своей группы, дающая человеку чувство принадлежности и защищенности, — мотивационная основа этого механизма. Г. Тэджфел выделяет четыре функции стереотипов, две из которых реализуются на индивидуальном уровне, две — на групповом.

Значение стереотипа на индивидуальном уровне:

—

селекция социальной информации;

— создание и поддержание положительного «Я-образа».

На групповом уровне:

—

формирование и поддержание групповой идеологии, объясняющей и оправдывающей поведение

группы;

— создание и поддержание положительного «Мы-образа».

Рождение социальных стереотипов связано с определенными социальными ситуациями. В каждой конкретной ситуации тот или иной образ хорошо выполнял перечисленные выше функции и потому закрепился в виде стереотипа. Но социальная ситуация жизни группы и входящих в нее людей меняется значительно быстрее, чем порожденные ими стереотипы. В результате стереотип начинает жить собственной жизнью, влияя на развитие отношений данной группы с другими, данного человека — с другими людьми.

При своем рождении групповые стереотипы часто проходят стадию, связанную с закономерностью формирования «социальных местоимений»: «они — мы — я». Конкретно, вначале именно другая группа (та, по отношению к которой формируется стереотип) имеет качественную определенность. Своя же группа дословно определяется как «та, которая не...», то есть через отрицание. Лишь позднее возникают собственные качества, не обязательно построенные по принципу «наоборот».

В бытовом сознании существует два устойчивых мифа, связанных со стереотипами.

Первый миф. Стереотип рассматривается как система представлений о другой группе, содержащая в основном негативные, враждебные характеристики и отношения. Это не соответствует действительности. Стереотипы возникают как ответ на реальные взаимоотношения групп. Они насыщаются (иногда в преувеличенном виде) теми эмоциями, которые характерны для этих отношений. В одном случае тенденция субъективно увеличивать различия между группами может быть сведена практически к нулю, — тогда возникают симпатичные, привлекательные образы других групп, возможно, с оттенком безобидной иронии. В другом случае история взаимоотношений отражается в стереотипе в виде злого сарказма, унизительных характеристик другой группы.

Второй миф связан с восприятием стереотипа как искаженного, догматичного приема социального познания. «Ты мыслишь стереотипно» — этой фразой подчеркивают скудость, бесперспективность умственных построений собеседника. Оценочное отношение к стереотипу как таковому противоречит его природе. Стереотипизация — это механизм, он всегда есть там, где происходит социальное взаимодействие. Он не может быть хорошим или плохим. Другое дело, что его возможности локальны, ограничены зоной действия ситуации межгруппового, ролевого восприятия. Перенос стереотипов в ситуации межличностного понимания, подмена им более тонких механизмов настройки на другого человека искажают восприятие, разрушают общение и взаимодействие. У стереотипа есть своя «экологическая ниша», своя разрешающая способность. Целые области человеческих отношений — вне его компетенции, например воспитательные.

Мы обратимся к анализу педагогических стереотипов чуть ниже. Сейчас обсудим еще два механизма межгруппового восприятия, которые по своей сути являются частным случаем стереотипизации.

Физиогномическая редукция

По своей сути — это попытка судить о внутренних психологических особенностях человека, его поступках и прогнозировать его поведение на основе типичных для его группы черт внешности. Очень активно этот механизм работает в области межэтнических отношений: «Фиксирую у человека типичные этнические черты — накладываю на него стереотипный образ представителя данного этноса — строю свое поведение определенным образом». В простейших ситуациях социального взаимодействия этот механизм работает весьма успешно.

Внутригрупповой фаворитизм

Тенденция благоприятствовать в оценке членам своей группы по сравнению с представителями других групп. То есть «наши» всегда лучше «ненаших». Поэтому в чужом городе люди так радуются землякам, в чужой стране — соотечественникам. Не всегда, скажете вы. И будете правы. Фаворитизм присущ не всем группам, а только сильным, благополучно развивающимся, с позитивной системой внутригрупповых ценностей, мощными силами сплочения. Группам, переживающим времена конфликта, распада, переструктурирования целей и ценностей, может быть не до фаворитизма.

Более того, в них может возникнуть явление противоположного характера: тенденция благоприятствовать в оценке членам другой группы. Первое характерно для ситуаций, когда большая, экспансивно настроенная группа претендует на распространение своего влияния среди членов слабой группы. Так происходит с некоторыми малыми народами мира, в том числе России. Второе характерно в тех случая, когда ослабляются внутренние центробежные силы, превращающие группу в целое: общие цели, ценности, нормы. Похоже, что через это состояние прошла или еще проходит и наша страна.

Стереотип ожидания и его педагогические варианты

Обратимся к мнению М. Снайдера: «Стереотипы могут создавать собственную реальность. Они направляют социальное взаимодействие в такое русло, что стереотипно воспринимаемый индивид начинает своим поведением подтверждать стереотипные впечатления о себе другого человека». Стереотип, способный порождать новую реальность, получил общее название «стереотип ожидания». Есть у него и другие названия, больше известные в педагогической психологии: «самоактуализирующееся пророчество» (Р. Бернс), «эффект Пигмалиона». Механизм, обеспечивающий работу этого стереотипа, заложен в сам процесс социальной перцепции: наблюдатель на основе своих «перцептивных» изысканий формирует собственную стратегию поведения по отношению к наблюдаемому и реализует ее. Наблюдаемый, строя собственное поведение, отталкивается от этой стратегии, а следовательно, и от субъективного мнения о нем, которое сложилось в голове наблюдателя. Если наблюдатель — авторитетный человек, наблюдаемый будет стараться вписаться в ту модель поведения, которую ему предложили. «Пророчество» (субъективная оценка, сделанная наблюдателем) начнет действовать.

Посмотрим, как работает стереотип ожидания в области воспитательных отношений.

Кстати, педагогическая профессия в целом относится к «рискованной», с точки зрения стереотипизации представлений о самом себе и учениках, деятельности. Вещание «вечных» истин, возможность опереться на авторитет — все это создает питательную среду для развития стереотипов. Один из важнейших результатов педагогической стереотипизации — формирование в сознании учителя образа идеального ученика. Это такой ученик, который поддерживает учителя в роли успешного педагога и делает его работу приятной: готовый к сотрудничеству, стремящийся к знаниям, дисциплинированный. Детей, похожих на этот идеал, учитель воспринимает не только как «хороших» учеников, но и в целом как хороших людей, приятных во всех отношениях. Дети, подходящие под противоположный образ — «плохих» учеников, воспринимаются в целом как безразличные, агрессивные, как источники отрицательных эмоций.

Что же дальше? Ожидания, формирующиеся у учителей по отношению к ребенку, и в самом деле начинают определять его реальные достижения. Связано это не только с необъективностью учителей, ставших жертвой собственных стереотипов, но и с тем, что под влиянием таких ожиданий формируется самовосприятие ребенка. Как отмечает западный психолог Рист, многие дети обречены влачить в школе жалкое существование и испытывать неприязнь к себе только потому, что за ними с самого начала закрепился ярлык «недоразвитых», «неуравновешенных», «неспособных». То есть обратная связь от учителей к ученику, имеющая форму ожиданий, срабатывает, по словам Р. Бернса, как «самоактуализирующееся пророчество». Это легко показать на примерах.

В одном из экспериментов Паларди выявлял мнения учителей первых классов о темпах усвоения навыков чтения у мальчиков и девочек. Были выделены группа учителей, считавших, что здесь нет половых различий, и группа учителей, считавших, что мальчики хуже усваивают такие навыки. Замеры, проведенные через год, показали, что в классах учителей первой группы различий в качестве чтения между мальчиками и девочками не было, а в классах учителей второй группы мальчики в целом существенно отставали от девочек.

Экспериментально доказано, что стереотип ожидания может формироваться не только на основе идеального образа ученика или теоретических педагогических концепций учителя, но даже на основе имени ребенка. Исследования Гарвуда показали: дети, носящие имя, которое нравится учителю, обладают более позитивным внутренним отношением к себе по сравнению с детьми, носящими имена, не принимаемые педагогом.

Стереотип ожидания является реально действующим фактором педагогического процесса. Связано это с тем, что он проявляется не только в установках и ожиданиях учителя, но и весьма активно в его поведении.

Рассмотрим проявления стереотипа ожидания в педагогической практике.

1. Стереотип проявляется в отношении к ответам учеников. «Хороших» учеников вызывают чаще и активнее поддерживают. «Плохому» ученику учитель через свои жесты и фразы с самого начала дает понять, что ничего хорошего он от него не ждет. Возникает удивительный парадокс: объективно на опрос «плохих» учеников педагог затрачивает меньше времени, чем на опрос «хороших», однако в сознании учителя, подверженного «стереотипу ожидания», ситуация субъективно переворачивается, и он искренне считает, что тратит львиную долю учебного времени на отстающих.

2. Стереотип сказывается и на характере помощи при ответах. Незаметно для себя учитель подсказывает и помогает «хорошим», чтобы подтвердить свои ожидания. Однако он убежден, что вытягивает именно «плохого» ученика.

3. Стереотип порождает характерные высказывания в адрес успешных и неуспешных учащихся. Плохих критикуют больше и резче с использованием обобщений типа: «Опять не выучил», «Как всегда, ты...» и т. д.

В целом стереотип ожидания может иметь и позитивные последствия, если в отношении слабого ребенка у учителя удалось выработать положительные ожидания. Однако исследования показывают, что на отрицательном полюсе данный стереотип работает эффективнее и последовательнее. В целом три фактора определяют результат влияния на ребенка стереотипа ожидания:

— представление

учителя о способностях ученика;

— представление самого школьника о своих возможностях;

— значимость мнения учителя для школьника.

Соответственно можно ждать результатов в тех случаях, когда учитель авторитетен для ребенка, когда он и сам ученик высокого мнения об учебных возможностях. А также в тех, когда учитель крайне низкого мнения о способностях ребенка, а у последнего уже не находится слов для самоподдержки. Из сказанного понятно, что особенно мощно и губительно стереотип ожидания может работать в начальной школе.

Обратимся теперь к другой ситуации социального познания — диалогической, предполагающей и восприятие и понимание партнерами друг друга.

Идентификация

Идентификация — уподобление себя другому. Это попытка понять состояние, настроение человека, его отношение к миру и себе, поставив себя на его место, слившись с его «Я». При этом неизбежен пусть временный, но отказ от собственного «Я». При идентификации с другим человеком усваиваются его нормы, ценности, поведение, вкусы и привычки. Человек ведет себя так, как, по его мнению, строил бы в данной ситуации свое поведение этот человек. Идентификация имеет особое личностное значение на определенном этапе развития, чаще всего в старшем подростковом или юношеском возрасте, когда она во многом определяет характер отношений между юношей и значимыми для него взрослыми или сверстниками (например, отношение к кумиру).

Эмпатия

Эмпатия — постижение эмоционального состояния, вчувствование в другого человека. Термин вошел в обиход психологической науки благодаря Э. Титченеру. Сегодня это чрезвычайно многогранный термин, который в том числе означает:

— психический

процесс, позволяющий человеку понять переживания другого человека, — эмпатия как

механизм познания;

— деятельность человека, которая позволяет особым образом строить общение, — эмпатия

как особый вид внимания к другому человеку;

— способность, свойство личности — эмпатия как характеристика человека, точнее можно

сказать — «эмпатийность».

Эмпатия основана на умении правильно представлять себе, что происходит в душе другого человека, что он переживает, как оценивает окружающий мир. Известно, что эмпатия тем выше, чем лучше человек способен представить себе, как одно и то же событие будет воспринято разными людьми, и насколько он допускает право на существование этих точек зрения. Большое значение имеет и личный опыт разнообразных душевных переживаний, потому что трудно вообразить чувство другого, которое сам никогда не испытывал. Таким образом, в определенном смысле эмпатия — это способность делать вывод по аналогии, хотя подобное определение не дает исчерпывающего ответа на вопрос природе этого феномена.

Р. Бернс в своей книге приводит потенциальные характеристики человека, способного к эмпатии:

— проявляет

терпимость к выражению эмоций со стороны другого человека;

— способен глубоко вникнуть в субъективный внутренний мир своего подопечного, не

раскрывая при этом свой собственный мир;

— готов адаптировать свое восприятие к восприятию другого человека, чтобы достичь

еще большего понимания того, что происходит с человеком.

Трудно свести все это к способности делать выводы по аналогии! В эмпатии большую роль играет интуиция, неосознаваемый опыт переживаний и сопереживаний.

Эмпатия, эмпатийность в отношении с партнером может рассматриваться как одно из наиболее важных профессиональных качеств и психолога и педагога. В большинстве случаев высокая профессиональная эмпатийность — результат специального обучения навыкам самоанализа, развития сензитивности, способности к эмпатическому вниманию (слушанию). Эмпатическое внимание (слушание) впервые описано К. Роджерсом. Его можно охарактеризовать как особое отношение к партнеру, основанное на соединении идентификации и эмпатии. Такое соединение позволяет достичь глубины и подлинной открытости контакта. Но оно чревато для ситуации оказания помощи, так как психолог может оказаться «связанным» трудностями партнера, может «заболеть» его проблемой. Для того чтобы помощь была оказана, существует вторая сторона эмпатического внимания, которая обеспечивает психологу отстраненность от актуального состояния партнера, «вненаходимость» (М.М. Бахтин). Вместе две стороны обеспечивают создание ситуации действенной помощи.

«Социальная рефлексия»

Социальная рефлексия — это внутреннее представительство другого во внутреннем мире человека. Вот что пишет об этом Е. Мелибруда: «Человек, который является объектом моего восприятия, не просто источник сигналов, которые я получаю и обрабатываю. Я воспринимаю его также как субъекта, воспринимающего меня, думающего обо мне, оценивающего, понимающего меня... Я не только ввожу его в свой внутренний мир... но и делаю эту личность как бы присутствующей во мне в качестве кого-то, кто в свою очередь вводит меня в свой внутренний мир». Представление о том, что думают обо мне другие, — важный момент социального познания. Это и познание другого через то, что он (как я думаю) думает обо мне, и познание себя гипотетическими глазами другого.

Чем шире круг общения, чем больше разнообразных представлений о том, как он воспринимается другими, тем больше в конечном счете человек знает о себе и других. Включение партнера в свой внутренний мир — самый эффективный источник самопознания в процессе общения.

Пояснить этот тезис можно на примере знаменитого «окна Йогари».

Каждая личность есть совокупность четырех психологических пространств.

|

Известное мне |

Неизвестное мне |

| 1. Открытое для меня и для других | 2. Закрытое для меня, но открытое для других |

| 3. Открытое для меня, но закрытое для других | 4. Закрытое для меня и для других |

В начале общения можно следующим образом изобразить объем каждого из названных личностных пространств:

| 1 | 2 |

| 3 | 4 |

Однако в процессе установления открытых, прямых отношений картина меняется:

| 1 | 2 |

| 3 | 4 |

Таким образом, раскрывая другим в процессе общения своей внутренний мир, мы сами получаем доступ к богатствам собственной души.

Аттракция

В данном контексте этот термин означает механизм понимания партнера по общению на основе глубокого чувства к нему. Причем не важно, какого знака это чувство: легче понять друга и врага, чем чужого и чуждого вам человека. Аттракция не гарантирует формирования «объективного» взгляда на человека, она дает понимание его чувств, состояний, представлений о жизни. Хотя, с точки зрения А. Маслоу, аттракция — это путь к объективности: «... восприятие любящего человека... позволяет любящему так тонко чувствовать объект своей любви, так полно познать его, как никогда не сможет тот, кто не любит». Источник таких богатых познавательных возможностей аттракции А. Маслоу видит в том, что любящий человек менее склонен к управлению, манипулированию, «улучшению» объекта любви. Если принимаешь человека таким, какой он есть, считает замечательный психолог-гуманист, значит, ты объективен в своих оценках.

Каузальная атрибуция

Наконец, обратимся к третьей ситуации социального познания — механизму каузальной атрибуции. Ситуация совместной деятельности предполагает понимание партнерами друг друга. Без этого она просто не может быть успешной, а то и совсем состояться. Но не только необходимость объединить усилия запускает механизм причинного приписывания. Судя по многочисленным исследованиям, «познавать» причины поступков других людей и отвечать на вопрос: «Что за этим стоит?» — стойкое человеческое пристрастие.

«Меня не любят вещи. Мебель норовит подставить мне ножку. Какой-то лакированный угол однажды буквально укусил меня. С одеялом у меня всегда сложные взаимоотношения. Суп, поданный мне, никогда не остывает. Если какая-нибудь дрянь — монета или запонка — падает со стола, то обычно закатывается она под трудно отодвигаемую мебель. Я ползаю по полу и, поднимая голову, вижу, как буфет смеется» (Ю. Олеша, «Зависть»). Наверное, каждый из нас вспомнит не один эпизод из собственной жизни, когда вещи воспринимались одушевленно, по образу и подобию людей, то есть наделенными намерениями и смыслами. Но если в отношении неживых предметов такое восприятие и такая оценка их «действий», скорее, исключение, то при взаимодействии с настоящими людьми — это норма, правило, социально-психологическая закономерность. Данная удивительная способность толкования поведения присуща каждому человеку, она составляет багаж его житейской психологии. В любом общении мы каким-то образом, даже не задаваясь специальными вопросами, получаем представление о том, «почему» и «зачем» человек что-то сделал. Можно сказать, что человеку дано одновременно с восприятием поступка другого человека воспринимать и его «настоящую» причину.

В социальной психологии существует целый раздел, посвященный изучению закономерностей восприятия причин поступков, — каузальная атрибуция, по-простому — причинное приписывание. В этом разделе четко выделяются теоретическая и экспериментальная линии изучения процесса каузальной атрибуции. Теория пытается возвести в ранг научного анализа те неосознаваемые когнитивные процессы, которые происходят в голове у «наивного испытуемого», занимающегося причинным приписыванием. Наиболее известны схемы каузального анализа, созданные Э. Джонсом и К. Дэвисом, а также Г. Келли. Они отвечают на вопрос, как человек это делает и на основе чего.

Однако наиболее интересный и практически значимый раздел данной дисциплины — это изучение истинности совершаемых нами приписываний, происхождение закономерных ошибок и искажений.

Мысленно проведем небольшой эксперимент. Вы договорились с друзьями встретиться в метро в конкретном месте. Все собрались, нет только одного. Так или иначе общий разговор и мысли каждого возвращаются к причинам его отсутствия. Один думает: «Саша вечно опаздывает, никак не усвоит привычку выходить заранее». Другой размышляет: «Что-то задержало Сашу, видимо, транспорт подвел (или другая внешняя причина)». Наконец, тому, кто договаривался, может прийти в голову и такое объяснение: «Я неправильно указал Саше место встречи, он ждет нас в другом». Знакомые рассуждения? Какое из них пришло в голову первым лично вам? В различных тематических вариациях данные утверждения составляют три основные причинные схемы.

Иначе говоря — три привычных способа интерпретации причин поведения другого. Первая схема — приписывание причин случившегося себе (я договаривался) или автору ситуации (он договаривался, он и сказал неправильно). Это личностная атрибуция. Склонные к данной схеме люди всегда знают «автора» произошедшего события. Вторая схема — объектная атрибуция, приписывание ответственности тому, с кем нечто произошло. В нашем случае — опаздывающему. Наконец, третья схема — ситуационная атрибуция. «Виноватыми» оказываются обстоятельства.

В жизни мы время от времени пользуемся всеми тремя схемами, но тяготеем, испытываем личную симпатию к одной-двум. Причем что очень важно: используемая схема представляется нам самим не субъективным психологическим пристрастием, а отражением объективной реальности, так сказать, истиной в последней инстанции: именно так и есть, я же знаю. Увы, «...люди склонны думать, что их реакции на реальные вещи основаны на точном восприятии этих вещей. Вместо того, чтобы скромно считать свои впечатления о мире всего лишь его интерпретациями, мы рассматриваем их в качестве объяснений мира или правильных представлений о нем» (Э. Пайнс, К. Маслач). Часто наши дети, наши ученики и воспитанники становятся заложниками каузальных схем взрослых. Ведь одну и ту же поведенческую реакцию взрослый может расценить как «нечто, сделанное назло», «спровоцированное обстоятельствами», «непосредственную детскую реакцию на неудачный комментарий» и др.

Конечно, наши атрибуции не могут быть сплошь ошибочны. Психика, среди прочего, — адаптивный инструмент и, естественно, порождаемые ею сентенции должны соотноситься с реальностью. Но в мире социальных отношений не стоит уповать на безошибочность наших психических построений. Мир этот настолько сложен, перегружен случайностями, индивидуальными смыслами различных людей, что применение любых интуитивных или неосознаваемых шаблонных схем чревато смешными и трагическими ошибками. Пример тому — ошибки каузальной атрибуции.

«Позиционные ошибки, или Смотря откуда смотреть»

Действительно, взгляд на ситуацию «изнутри» или «снаружи» существенно влияет на толкование причин происходящего. Человек, находящийся «внутри» ситуации, тем более автор, больше склонен видеть причины произошедшего в обстоятельствах (таковы были требования ситуации), а внешний наблюдатель — в замыслах и «умыслах» деятеля. Из-за этой ошибки наблюдатели часто склонны переоценивать роль и ответственность личности в происходящем. Э. Джонс и Р. Нисбет в своем обширном труде по данному вопросу приходят к выводу, что причина различий во взглядах деятеля и наблюдателя кроется в апелляции того и другого к различным аспектам информации. Для наблюдателя внешняя среда постоянна и устойчива, а действия автора изменчивы, непонятны, поэтому на них он и обращает внимание прежде всего. Для автора его действия спланированы и простроены, а среда непостоянна, поэтому концентрирует на себе его внимание. В результате деятель воспринимает свои поступки как реакцию на внешние сигналы (ситуационная атрибуция), а наблюдатель видит активность автора, изменяющего постоянную среду (личностная атрибуция).

«Иллюзорные корреляции»

Увы, люди склонны придавать решающее значение одним факторам, совершенно игнорируя другие, не менее значимые. «...Сущее будет для них таковым, каким они его будут считать» (Анаксагор). Иллюзорные корреляции появляются у человека в силу прошлого опыта, семейных сценариев, профессиональных или иных стереотипов, возраста, пола... Причин много, результат один: искаженное восприятие некоторой социальной ситуации и действующих в ней людей.

«Ошибка ложного согласия»

Принцип прост: если другой поступает так же, как поступил бы я в данной ситуации, — его поведение нормально, если склонен к противоположным реакциям — что-то с ним самим не то, видимо, какие-то личностные особенности. Ошибка ложного согласия проявляется и в тех случаях, когда в поступки другого человека вкладываются собственные смыслы: если бы я так поступал, то только по причине...

Описанные выше ошибки и причинные искажения имеют место быть в нашей жизни, но значительно больший вес имеют предубеждения и ошибки интерпретации, проистекающие из мотивации человека. Начнем с простых закономерностей.

«Смотря о ком речь»

Если речь лично обо мне, то успех — результат моих личных титанических усилий и способностей, а неудача (со всеми случается!) — следствие неудачно сложившихся обстоятельств. Если речь о другом, то незначительный успех можно приписать лично ему — заслужил, а большой успех — стечение обстоятельств, везение... Лишь в том случае, если известно, как много усилий потратил человек для достижения результата, тенденция может слегка измениться.

«Смотря о чем речь»

Если последствия случившегося негативного события незначительны, можно и не возлагать вину на человека: все бывает. Но если последствия серьезны, опасны, разрушительны, общественное мнение практически единодушно: виноват конкретный человек.

«Вера в справедливый мир»

А вот это уже серьезнее. Выявлено, что если человек наблюдает страдания другого, его реакция на них и объяснение причин, почему такое с ним случилось, зависит от тяжести страданий, но совсем не так, как вы сейчас подумали. Наоборот. То есть чем больше страдает человек, тем в большей степени он представляется постороннему наблюдателю неприятным и заслуживающим того, что с ним происходит.

Американский исследователь Лернер, посвятивший почти два десятилетия изучению феномена умаления заслуг и мотивации справедливости, предложил исходить из гипотезы «веры в справедливый мир». Люди испытывают потребность считать, что живут в контролируемом ими мире, где можно заслужить лучшую долю и ценой усилий избежать наказания и страданий. А если таковые случаются — виноват сам человек. Без подобной веры в справедливость, считает автор, трудно было бы ставить цели, строить планы на будущее. Отсюда — необходимость определенного истолкования событий, происходящих с другими людьми: компенсация за невинное страдание, если для этого есть возможность, и умаление достоинств страдающего, когда нет возможности изменить ситуацию.

«Собственные страдания»

Да, действительно, а как работают каузальные схемы, что происходит с верой в справедливый мир, если страдания коснулись самого человека? Как показали исследования, люди, реально пострадавшие от несчастного случая, лучше справляются со своими психологическими проблемами, быстрее выздоравливают, если обвиняют в произошедшем самих себя, но определенным образом. Необходимо различать поведенческое и характерологическое самообвинение. В первом случае пострадавший низко оценивает свое поведение в ситуации, во втором — винит себя в том, что он «такой человек». Лучше справляются с недугами те, кто использует поведенческую самокритику, не затрагивая и не принижая свое «Я»: характер, воспитание, черты личности, моральные принципы и т.д.

Есть на свете род деятельности, эффективность которой непосредственно зависит от того, как будут профессионалы в этой области осуществлять процесс социального познания и дознания. Это — юридические органы. Обратимся к известному вопросу: «А судьи кто?».

Судьи — люди, «человеки», а следовательно, наши каузальные склонности им не чужды. Иногда даже наоборот — особенно присущи. Кстати, давайте рассмотрим понятие «судья» широко. Пусть это будут все, кто судит и оценивает наши поступки, личность, перспективы развития. То есть присяжные, юристы, педагоги, родители. Пусть о проблеме говорят только факты. Воспитательницам детских садов предъявлялась фотография ребенка, и от имени молодой неопытной воспитательницы просили дать совет по поводу конкретного случая с данным ребенком. Далее всем участницам (они тестировались один на один с исследователем) рассказывалась одна и та же история про вызывающее поведение ребенка в определенной ситуации. Различие было только в одном: половине женщин показывали портрет симпатичного ребенка, а второй — скажем так, неудачный потрет. Несимпатичному ребенку давались значительно более резкие оценки, предлагались более серьезные методы воздействия и наказания.

На оценку, даваемую ученику, влияет даже тот факт, нравится или нет педагогу его... имя. В специальных экспериментах учителям давались на экспертную оценку выпускные сочинения. Так вот, оценка зависела в том числе от того, каким именем была подписана работа — приятным или неприятным эксперту.

В другом эксперименте судьям на экспертную оценку давалось дело об умышленном убийстве. Более мягкое наказание давалось в том случае, если преступник (по досье) придерживался общих с судьей политических взглядов.

В свое время меня почему-то очень задела фраза, прочитанная в одном из детективов Р. Стаута: «Вас, с вашей красотой, ни один суд присяжных не посадит на электрический стул». А позже я нашла документальное подтверждение этому факту. Известный судебный юрист К. Дарроу еще в 1933 году заявил, что присяжные редко осуждают человека, который им нравится, или оправдывают того, кто им не нравится. Главная задача адвоката — вызвать у присяжных симпатию к своему подзащитному. Среди факторов, искажающих восприятие картины преступления в глазах присяжных, — физическая привлекательность обвиняемого, его сходство с присяжным, давление судьи, показания свидетелей. Особое значение все это имеет в тех ситуациях, когда конкретных фактов, относящихся к делу, недостаточно для формирования однозначного мнения.

Можно ли избавиться от атрибуций? Идея в чем-то очень привлекательная, но, во-первых, античеловечная, так как атрибуция — механизм адаптации человека к меняющемуся миру, а во-вторых, практически невыполнимая. Любой физический закон есть не что иное, как выверенная, часто срабатывающая в реальности, способствующая адаптации атрибуция. Симфония — атрибуция. Радуга — атрибуция. Отмени их — и что останется?

С социальными атрибуциями дело, конечно, обстоит по-другому, но без них тоже утонешь в море житейских бурь. Поступать с ними нужно деликатно и обходительно, относиться как к удивительным порождениям собственного разума, которые затейливым образом соотносятся с реальными причинами, мотивами и позициями других людей. Как художественный образ и оригинал, например. А иногда как слабая штамповка и произведение технического искусства. Как «Я» и «Не-Я», наконец.

Очень полезно изучить свой атрибутивный стиль, излюбленные ошибки, традиционные искажения, чтобы не видеть злого умысла за случайностью, закулисной игры за простым совпадением, отсутствия здравого смысла за самобытностью мышления отличного от вас человека. А так, в принципе... атрибутируйте себе на здоровье!

И пусть последняя фраза не кажется вам ироничной. Дело в том, что есть достаточно много оснований считать, что многие атрибутивные ошибки не просто выполняют адаптивную функцию в жизни человека и человеческого сообщества, но и являются непременным условием... психического здоровья человека. Так, по мнению Ш. Тейлор и Д. Брауна, психическое здоровье есть результат «чрезмерно позитивной самооценки, преувеличенного восприятия контроля или мастерства и нереалистичного оптимизма».

Очень показательны в этом отношении сравнительные исследования атрибутивных процессов у здорового человека и человека в состоянии депрессии. Депрессивное состояние, с одной стороны, смещает угол зрения на происходящие события в сторону трагизма. Скажем, в состоянии депрессии люди чаще приписывают неудачу глобальным, устойчивым и внутренним причинам. Что, понятно, не прибавляет жизнерадостности. Но интересно другое: в депрессивном состоянии не работают некоторые атрибутивные ошибки, отчего взгляд человека на жизнь становится более реалистичным, но, увы, печальным.

И хочется без купюр привести рассуждения Ш. Тейлор: «Нормальные люди преувеличивают то, насколько они компетентны и хорошо выглядят, а люди в состоянии депрессии — нет. Нормальные люди вспоминают свое прошлое в розовом свете. Люди в состоянии депрессии (если только она не тяжелая) более беспристрастно вспоминают свои успехи и неудачи. Нормальные люди описывают себя в основном позитивно. Люди в депрессии описывают свои и положительные и отрицательные качества. Нормальные люди принимают похвалу за успешный результат и имеют тенденцию не брать на себя ответственность за неудачи. Люди в депрессии принимают на себя ответственность и за успех и за неудачу. Нормальные люди преувеличивают контроль над тем, что происходит вокруг них. Люди в депрессии менее уязвимы к иллюзии контроля. Нормальные люди невероятно верят в то, что будущее преподнесет много хорошего и мало плохого. Люди в депрессии более реалистичны в оценке будущего. Фактически, в отличие от нормальных людей, люди в депрессии всегда свободны от предубеждений самоуважения, иллюзии контроля и нереалистичного видения будущего. Оказывается, высказывание «печальный, но мудрый» действительно применимо к депрессии».

Начиная разговор об атрибуции, мы отмечали, что существуют различные представления о роли и значении этого механизма в процессах социального познания. Многие зарубежные исследователи склонны рассматривать причинное приписывание как универсальный механизм познания и понимания людьми друг друга. В отечественной психологии существует, в частности, точка зрения Г.М. Андреевой, которая считает, что необходимость в приписывании возникает в нестандартных ситуациях, когда наблюдаемый демонстрирует необычное, непонятное поведение. Атрибуция — приведение такого поведения к привычным объяснительным схемам. Этот взгляд хорошо соотносится с идеей существования у каждого человека так называемых каузальных ожиданий. Представим себе, что любое наблюдаемое событие субъективно находится для человека-наблюдателя в пространстве двух координат: типическое — уникальное и социально желательное — социально нежелательное. Если событие попадает в область пересечения типического и социально желательного (для данного человека, это важно!), то оно не нуждается в причинном объяснении. Если в любую другую — актуализируется процесс поиска причин происшедшего.

Самоподача и проблема открытости

Самоподача — это предъявление себя другим. Как мы уже говорили, поведение и внешние признаки наблюдаемого человека являются текстом, с помощью которого он транслирует некоторый авторский замысел: свое состояние, чувства, отношения, мнения и другое. Эффективность прочтения этого текста зависит не только от проницательности и перцептивной умелости наблюдателя, но и от того, насколько предложенный наблюдаемым текст соответствует замыслу. Выразил ли он то, что хотел? И здесь видится как минимум две проблемы. Первая: осознает ли наблюдаемый те состояния и переживания, которые намерен транслировать? Понимает ли он себя? По своей сути эта проблема лежит в области самосознания. И вторая: имеет ли он в своем арсенале выразительные средства, которые помогли бы ему транслировать замысел? Это проблема экспрессивной грамотности человека. Самоподача в узком смысле этого слова.

Самоподача может быть искренней и манипулятивной.

В первом случае человек транслирует свои истинные чувства и состояния в тех экспрессивных формах, которые ему доступны. Успешность социальной перцепции со стороны самого наблюдаемого в данном случае обеспечивается осознанностью своего замысла, использованием адекватных средств самовыражения и тем трудно определяемым состоянием души, которое именуется искренностью. Под искренностью К. Роджерс понимал естественность и спонтанность реакций на слова и чувства собеседника.

Все эти три компонента самоподачи вместе в гуманистической психотерапии принято называть самораскрытием, открытостью. «Открытость, — отмечает Е. Мелибруда, — это прежде всего умение быть честным и естественным в отношениях с людьми. Подобное поведение хотя и не является гарантией абсолютного взаимопонимания, но все же помогает другим лучше понимать вас». И очень важное продолжение: «Чтобы открытость и искренность были взаимными, нужно уметь еще так реагировать на проявления откровенности со стороны партнера, чтобы он чувствовал, что его принимают и поддерживают».

Самораскрытие — это искусство. Это особое отношение к себе, другому и тому отношению, которое способствует формированию доверительности, освобождает мощный терапевтический потенциал общения. Самораскрытие — обоюдоострое оружие. Оно может провоцировать и разрушительные силы. Например, в тех ситуациях, когда партнер не готов к принятию искренности и открытости поведения коммуникатора.

Так, Р. Бернс предостерегает педагогов от поспешности в установлении открытых отношений «по Роджерсу» со своими учениками. Он справедливо отмечает, что традиционный стиль отношения взрослого к ученику в школе — сдержанность, дистанцированность. Неожиданная или чрезмерная открытость педагога может привести их в замешательство. Особенно если педагог выбрал для такого самораскрытия публичную ситуацию.